こんにちは、公認会計士のロディです。

本記事では そんな方に向けて、「公認会計士試験の難易度」を詳細解説します。

本記事から得られる情報

- 客観的に見た、公認会計士の難易度

- なぜ、公認会計士が「難しい」と言われるのか

- 実際に受験してみて、「難しい」「辛い」と思った経験談

「難易度」って、なかなか抽象的で、分かりづらいですよね。

本記事では、僕が実際に合格してみた体験を踏まえて、難しさをリアルにお伝えしたいと思います。

本記事をお読みいただくことで、「公認会計士を目指すかどうかの判断」が出来るようになります。

[ 目次 ]

1.「合格率」から見る、公認会計士試験の「難易度」

① 合格率

② 合格者数

③ 受験生の層

④ 働きながら合格は可能?

⑤ 独学合格は可能?

2.公認会計士試験が「難しい」と言われる4つの理由

① 勉強時間

② 勉強法

③ モチベーション

④ 短答式試験の難易度が高い

3.筆者が実際に体験した、辛かったこと

① 金銭的不安

② 精神的不安

4.逆に、想像していたよりも「楽」だったこと

① 論文式試験は、結構ラク

② 難しすぎる部分は、捨てても良い

5.税理士試験と比較して、どちらが難しい?

6.難易度を下げる裏ワザ?

① 短答式試験で「科目免除」をする

② 論文式試験で「科目合格」を狙う

7.よくある質問

① 理系は有利?

② 偏差値が高い人じゃないと無理?

③ 就職難易度は?

8.まとめ:情報収集が一番大切です。

「合格率」から見る、公認会計士試験の「難易度」

公認会計士試験の難易度を知るためには、「合格率」と「受験生の層」が1つの判断基準になります。

まずは客観的な難易度を見てみましょう。

合格率

公認会計士試験の合格率は、次のとおりです。

公認会計士試験の合格率

- 短答式試験(1次試験):約10%

- 論文式試験(2次試験):約35%

年度によって若干のバラ付きはありますが、毎年このくらいの合格率で推移しています。

一発合格(短答式試験→論文式試験にストレートで合格)する確率は、7%です。合格率だけを見ても、「難関試験である」と言えるでしょう。

なお、上記の合格率は「名目上の合格率」と言われており、「願書を提出した人が合格した割合」を示しています。

当日は試験会場に来ない方が、なんと20%もいます。

そのため、「実際の合格率」はもう少し高いです。

合格者数

公認会計士試験の合格者数は、1,300名前後です。

受験者数の増加に伴い、合格者も右肩上がりで増加しています。

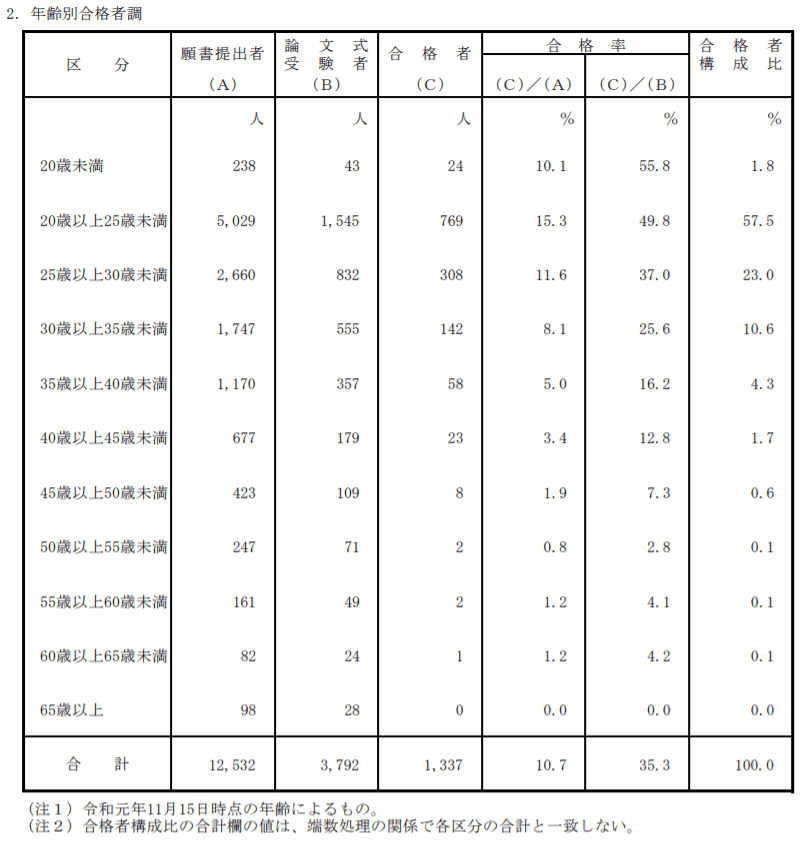

2019年度 公認会計士試験受験者情報

- 願書提出者:12,532名

- 論文式試験(2次試験)受験者数:3,792名

- 合格者数:1,337名

- 論文式試験(2次試験)合格率:35.3%

- 最終合格率:10.7%

一時は願書出願者数が1万人を下回るような時期もありましたが、就職状況の改善により、公認会計士を目指す方が増えています。

この傾向はもうしばらく続くものと思われますので、合格者数はどんどん増加するでしょう。

受験生の層

次に、公認会計士試験を受験する層(どんなレベルの人が、受験するのか?)についてのお話です。

まず、年齢としては20代中盤の方がメインになります。

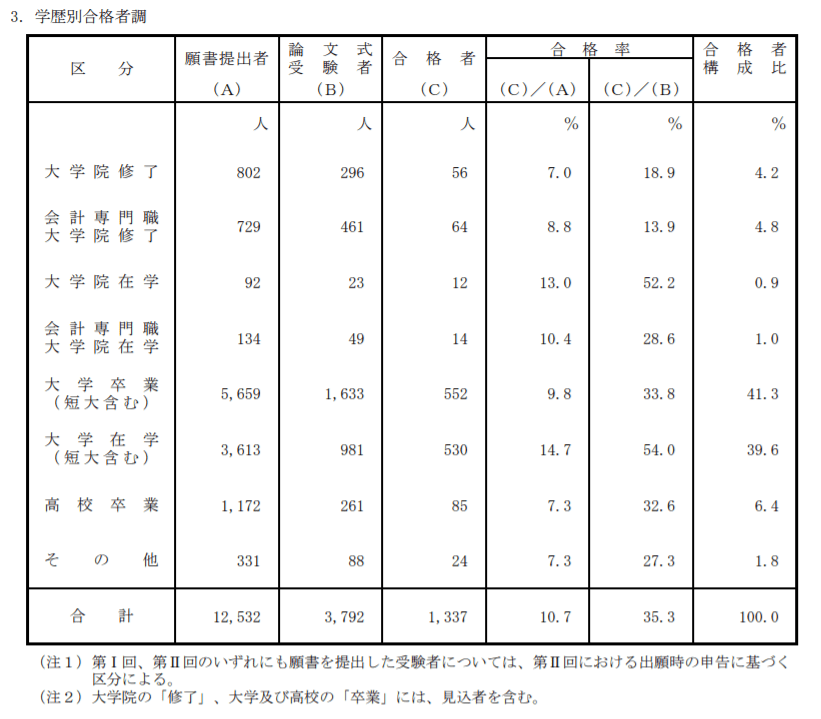

また、学歴は次のとおりです。

すべての願書提出者のうち、約45%が大卒の方、約30%の方が大学生の方です。

また、すべての願書提出者の約60%の方が、20代の受験生です。

また、「学歴」はどうでしょうか?

公式的な発表ではありませんが、たとえば「大学別」の公認会計士合格者ランキングは、次のとおりです。

①慶應義塾 144名

②早稲田大 115名

③中央大学 77名

③明治大学 77名

⑤東京大学 43名

⑥京都大学 39名

⑥立命館大 39名

⑧一橋大学 37名

⑨関西学院 34名

⑩立教大学 32名

合格者の情報ですので、受験者層(受験生全員のレベル)という訳ではありませんが、やはり高学歴な大学が名を連ねていますね。

とは言っても、公認会計士試験に合格する上では、「学歴は関係ない」というのが筆者の感想です。

働きながら合格は可能?

一昔前までは、公認会計士試験に働きながら合格することは、ほぼ不可能でした。

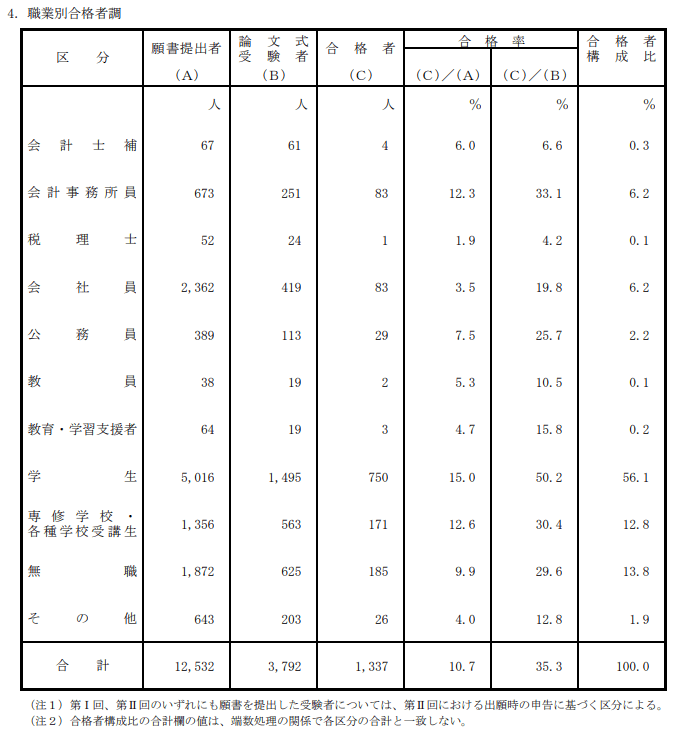

しかし、現在は全体の約17%の受験生が「働きながら合格」されており、働きながらの合格者も意外と多いようです。

働きながら合格するための、社会人に特化した予備校としてはクレアールが有名です。

もし「働きながら合格したい」という方は、資料を読んでみると良いでしょう。

>>クレアールなら、無料で資料請求が可能です。![]()

今なら無料講義も付いてくるので、一石二鳥ですね。

独学合格は可能?

公認会計士試験の難易度は非常に高いため、独学での合格はほぼ不可能です。

また、市販されている教材がほぼ存在しないため、挑戦することすら厳しいのです。

筆者も含めて、99%の方が予備校を利用されています。

>>クレアールなら、無料で資料請求が可能です。![]()

公認会計士試験が「難しい」と言われる4つの理由

公認会計士試験は「難易度が高い」といわれますが、

と疑問をもたれる方もいると思います。

公認会計士が難しいと言われる理由は、次の4つです。

公認会計士試験が「難しい」と言われる理由

- 勉強範囲が非常に広いため、多くの勉強時間が必要

- 試験科目が6科目と多く、それぞれ科目ごとの勉強法を確立する必要がある

- 勉強期間が長くなるため、モチベーションを維持する工夫が必要

- 短答式試験の難易度が非常に高く、ここで撤退する人が多い

公認会計士試験が難しい理由① 勉強時間

難しい理由として、最もシンプルで分かりやすいのが「勉強時間が多く必要」という点です。

公認会計士試験に合格するためには、5,500時間~6,800時間という勉強時間が必要になります。

もちろん、これは平均的な勉強時間です。人によっては、もっと短期間で合格する方もいますし、僕のように少しオーバーしてしまう方もいます。

勉強期間としては、2~3年が平均です。

まれに天才的な方がいまして、1年で合格されてしまう方を見た事がありますが、、、ほとんどの受験生が合格までに2~3年かかります。

以上をまとめると、1日あたりの勉強時間は次のようになります。

合格するための1日あたり勉強時間

- 2年で合格をめざす場合:約7.5時間

- 3年で合格をめざす場合:約6時間

土日休まず、毎日勉強した場合の勉強時間です。

めざすにはある程度の「覚悟」が必要な勉強時間ですよね。

公認会計士試験が難しい理由② 勉強法

公認会計士試験は、6つの科目で構成されています。

それぞれ異なる勉強内容ですので、科目ごとに「勉強法」を確立する必要があります。

たとえば、「財務会計論」という科目の場合は「仕訳」というものを暗記します。

また、「企業法」という科目の場合は「論文構成」を覚える必要があります。

科目が多いと、どうしても「苦手な科目」も出てきます。

しかし、公認会計士試験に合格するための王道は、「満遍なく解けるようにすること」です。

このような「科目の多さ」も、公認会計士試験が難しいと言われる理由の1つです。

公認会計士試験が難しい理由③ モチベーション

先述のとおり、公認会計士試験は長丁場の試験です。

初めのうちはヤル気に満ちていても、長期間勉強していると、やがてヤル気が低下します。(この時期は、どんな人にも必ず訪れます。)

モチベーションが低下すると、勉強への集中力が下がり、いつもは1度で覚えられた知識も、2度3度見なければ覚えられなくなります。

そのため、このようなヤル気(モチベーション)を管理する工夫が重要になります。

「モチベーション」というのは目に見えないため、軽視されがちですが、非常に重要な概念です。(もし今後、「公認会計士を目指すかも」という方は、是非覚えておいてください。)

そのため、自分で「意識的に」モチベーションを管理し、どのように自分を操縦すればモチベーションを高く継続できるのか、学習していく必要があります。

モチベーションの管理が大変という点でも、難易度の高さにつながります。

公認会計士試験が難しい理由④ 短答式試験の難易度が高い

やや感覚的なお話になってしまいますが、「短答式試験」は鬼のように難しいです。

たとえば、先述した「合格率」を再掲します。

短答式試験の合格率は約10%です。

実は「合格率10%」というのは、日商簿記1級の合格率と同じです。

しかし、受験生のレベルは全く異なります。

多くの受験生が膨大な勉強時間をかけており、そのうち10人に1人しか合格しない試験です。

ここで挫折してしまう方が、とても多いです。(僕自身も、短答式試験が一番辛かったです。)

難しいというよりも、「挫折しやすい」という意味で、難易度が高いと言えるでしょう。

ちなみに、短答対策を十分にできた人は、論文式試験もサクッと合格できる方が多いです。

筆者が実際に体験した、辛かったこと

ここまでで、公認会計士の「難易度」と「難しい理由」をお話しました。

ここからはもう少しリアルなお話として、「受験生時代に経験した、辛かったこと」をお話します。

リアルに大変さを感じ取っていただければと思います。

僕が受験生時代に経験した、辛かったこと

- 減りゆく預金残高を見て、震えた日

- 「自分には合格できないのではないか?」という不安の波が押し寄せる

結構リアルなので、ぜひ参考にしてみてください。

減りゆく預金残高を見て、震えた日

多くの方が、「収入がない状況」で公認会計士の勉強をされるかと思います。

僕自身も、大学を卒業してから無職で勉強を始めました。

そのため、貯金は減る一方です。

僕は1度試験に落ちてしまったことから、当初予定していた「2年で合格」という目標が、1年伸びて「2年で合格」に変わりました。

そんなある日、銀行の預金残高を見てみたら「残り3万円」と表示され、青ざめたのを覚えています。

もちろん今更アルバイトなんて出来ません。(合格が遠のいてしまうため)

このような経験をしないためにも、「お金」「時間」ともに、ある程度「幅」を持たせて予定しておくべきです。

防止策

勉強スタートから数ヶ月は、バイトをする予定があります。お金に余裕を持ち、また「予定の勉強期間」も少し多めに見積もっておきましょう。

「自分には合格できないのではないか?」という不安の波が押し寄せる

先述しましたが、公認会計士試験で一番の難関は「短答式試験」です。

ビックリするくらい難しいです。

僕が初めて短答式試験を受験したのは、2011年12月でした。(勉強開始から1年半経過)

当初の予定では、ここで合格するはずだったのですが、結果は60%という非常に低い点数で不合格でした。

ここで、凄まじい不安に駆られます。

誰にも相談できませんし、当時は「どうしよう…どうしよう…」と不安の波に飲まれました。

このような「精神的不安」に駆られる点も、公認会計士の難しい・怖いところです。

防止策

合格するためには、「勉強量」も必要ですが、「受験テクニック」を知ることも大切です。不安に駆られたときは、冷静に自己分析を行うと、目的が明確化され→不安が消えます。

逆に、想像していたよりも「楽」だったこと

逆に、「あれ?公認会計士試験って、意外と簡単じゃん!」と思ったこともあります。

意外と「楽」だったこと

- 論文式試験は、結構ラク

- 難しすぎる部分は、捨てても良い

論文式試験は、結構ラク

先述のとおり、論文式試験の合格率は約35%と高めです。

そう思いますよね。

たしかにそうですが、実はちょっとした「カラクリ」があり、論文には論文の勉強法があります。

短答式試験には、明確に「攻略法」(受験テクニック)があります。

これは僕のブログでも詳細に解説していますので、よろしければ読んでみてください。(内容がかなり詳細なので、実際に勉強をしてみないと理解できない部分が多いです。)

この「攻略法」を知っていると、難関の短答をサクッと合格することができます。

逆に言うと、「攻略法」(テクニック)を知っていないと、がむしゃらに勉強をしても、中々合格することができないのが「短答式試験」です。

一方で、「論文式試験」ではテクニックはほとんど要求されません。

そのため、攻略法などを探す必要がない分、楽に合格することができるのです。

不合格になってしまう方は、「苦手科目」を作っていたり、「そもそも勉強不足」という方が多いようです。

短答式試験の辛さを知っていた僕は、論文式試験は「思っていたより全然ラク」だと感じました。

難しすぎる部分は、捨てても良い

これは短答式試験・論文式試験ともに言えるお話です。

公認会計士試験は、基本的に「苦手分野」を作るのはNGです。

難しくても、できる限り覚える必要があります。

完璧主義になる必要はなく、どうしても無理な部分は捨てても大丈夫という意味で、楽な部分もあるのです。

税理士試験と比較して、どちらが難しい?

公認会計士とよく比較される国家資格に、「税理士」という資格があります。

公認会計士と税理士、どちらが難しいのでしょうか?

「難しい」の定義によりますが、僕は次のように考えます。

公認会計士と税理士、どっちが難しい?

- 「思考力」や「集中力」で言えば、公認会計士のほうが難しい

- 「継続力」や「記憶量」で言えば、税理士のほうが難しい

どちらも難関国家資格ですが、少し性質が異なります。

違いをまとめると、次のとおりです。

公認会計士試験の特徴

- 基本、全科目同時に合格する

- 勉強期間は平均2~3年

- 暗記も多いけど、「考え方」をメインに学習する

税理士試験の特徴

- 1科目ずつ合格を目指す

- 勉強期間は平均3~5年

- 「暗記」がメイン

公認会計士試験の場合、全科目の総合点で競うため、たとえば「苦手科目」を「得意科目」でカバーするなどの戦略が使えます。

しかし税理士試験の場合、1科目ずつ受験することになるため、必然的に勉強期間が長くなります。

そのため、「短期集中」が得意な方は、公認会計士のほうが楽でしょう。

また税理士試験は、公認会計士試験よりも「暗記」すべき量が多いです。

たとえば税法上の「数値」や「税率」は、明確な理論的背景があるわけではなく、「単に政府がそう決めたから」というものがほとんどです。

そのため丸暗記すべき部分が非常に多く、丸暗記が苦手な方には、公認会計士試験のほうが楽です。

>>関連記事:公認会計士と税理士の違いとは|2つの資格を取得したので比較します

難易度を下げる裏ワザ?

ここまでで、公認会計士試験の「大変さ」についてお話しました。

「なんだかすごく大変そう、、、少しでも難易度を下げる方法はないの?」

そんな声もあるかと思いますので、ご紹介します。

公認会計士試験の難易度を下げる方法は2つ

- 短答式試験の「科目を免除」する

- 論文式試験で「科目合格」を狙う

短答式試験の「科目を免除」する

上述したとおり、公認会計士試験の一番の難関は「短答式試験」です。

ここで挫折してしまう方が非常に多いのですが、実は短答式試験の科目を免除(つまり、受けずに合格)する方法があります。

ただし、個人的にあまりオススメしません。

詳細は上記のページをご覧いただければ分かりますが、「お金」と「時間」を使ってクリアしてしまう方法です。

免除の仕方

短答式試験は、「財務会計論(200点)、管理会計論(100点)、監査論(100点)、企業法(100点)」の合計4科目で構成されています。

このうち、「財務会計論(200点)、管理会計論(100点)、監査論(100点)」の4科目をまとめて免除する方法があります。

それは、「会計専門職大学院」を卒業するという方法です。

会計専門職大学院とは、かんたんに言ってしまうと、会計を勉強する大学院のことです。(そのままですが)

こちらに入学し、2年間在籍し、きちんと卒業すると科目免除が受けられます。

ちなみに、企業法は全科目の中で最も難易度が低く、普通に勉強をしていれば80点以上を取れる科目です。(合格ラインは70%)

もちろん、入学するためには「お金」が必要になりますし、大学院では授業を受けなければならないため、「時間」も必要になります。

「遠回りをしてでも、公認会計士試験に合格したい」という方には、良いかもしれませんね。

論文式試験で「科目合格」を狙う

こちらは、短答式試験に合格した後のお話です。

論文式試験は、「会計学(300点)、監査論(100点)、企業法(100点)、租税法(100点)、選択科目(100点)」の合計5科目から構成されています。

科目合格をすると、次の年に論文式試験を受験する際、その科目については(合格しているため)受験する必要がなくなります。

これを利用し、段階的に論文式試験をパスする、というのも戦略としてはアリです。

この戦略を使う状況としては、「どうしても勉強時間が確保できない時」に使うべきでしょう。

このような戦略により、論文式試験の難易度を下げることができます。

難易度に関して、よくある質問

「公認会計士を目指すかどうか」を考える上で、難易度を知ることは大切です。

ここでは、よくあるご質問にお答えします。

理系は有利?

公認会計士試験は、特に「簿記」の知識が重要になります。

簿記では、「電卓」を使って「計算」することになるので、「理系の資格なのかな?」と誤解される方が多いです。

しかし、簿記に限らず、公認会計士は文系の資格です。

一部、理系に有利な科目(数学的な知識・考え方の必要な科目)もあるのですが、どちらかというと文系のほうが有利です。

暗記すべき量が非常に多いので、「暗記が得意な方」に有利な試験です。(結果的に、文系の方が得意な傾向)

偏差値が高い人じゃないと無理?

「自分は偏差値(学力)が低いし、難しいかな…。」という方もおられますが、これはあまり関係ないと思います。

というのも、筆者自身も低い偏差値から(短期間で)合格しているためです。

一方で、「努力を継続する力」は問われます。

毎日新しい知識を吸収し、吸収した知識を忘れないよう復習し続ける必要があります。

「努力が報われる試験」という点で、公認会計士は平等な試験です。

就職難易度は?

「受かっても、就職できないのでは…?」という不安を感じている方も、多いみたいですね。

しかし、こちらは全く不安視する必要がありません。

30代前半までであれば、ほぼ確実にBIG4(四大監査法人)へ入所できます。

そのため、公認会計士を目指す場合は、「試験に合格すること」だけを考えていれば大丈夫です。

まとめ:情報収集は、とても大切です。

まとめです。

公認会計士の難易度まとめ

- 最終合格率は7~8%

- 勉強時間は5,500~6,800時間

- 勉強期間は2~3年

- 基礎学力は関係なく、それよりも「継続する力」が大切

本記事では、難易度を正しくお伝えするため、あえてネガティブな情報を隠さず全てお話しました。

ですが、これらの大変さを乗り越えても、得られたリターンは非常に大きいです。

2~3年の勉強で得られるものは、次のとおりです。

公認会計士になると、手に入るもの

- 年収が(同世代の)2倍以上になる

- 地位・名誉が手に入る、モテる

- 自由な働き方が可能になる

難易度が高いからこそ、資格の価値が上がり、大きなメリットを受けられるのだと思います。

また公認会計士試験の良いところは、時間さえかければ、誰でも合格できることです。

誰にでも挑戦でき、人生を逆転させることができるのが、公認会計士の魅力です。

ただし、準備もせずに「勢い」だけで目指すのはNGです。

公認会計士を目指すことには「リスク」もありますから、しっかりと情報収集をしてから、意思決定しましょう。

効率的に情報を集めるには、予備校のパンフレットを手に入れると良いでしょう。

合格者の「体験記」や「具体的な勉強スケジュール」などが分かるので、リアルな受験生活をイメージすることができます。

>>クレアールなら、無料で資料請求が可能です。![]()

まずは情報収集からですね。